La planète passera devant l’astre du jour les 5 et 6 juin prochain. Un phénomène céleste extrêmement rare, traqué par les scientifiques du monde entier à l’époque car il permettrait d’estimer «la taille du monde», qui ne se reproduira pas avant l’an 2117

Comme un coup de poinçon. Ou un grain de beauté sur l’étoile du jour. Un confetti qui traversera son disque de feu, les 5 et 6 juin. Durant quelques heures, Vénus, d’habitude si brillante dans ses habits nocturnes, se parera de noir pour voler un peu de la lumière du roi Soleil. Une saynète céleste rarissime, qui ne se reproduira pas avant 2117.

Lorsque, vu depuis la Terre, un astre passe devant une étoile, les astronomes parlent de «transit». Celui de Vénus est rarissime, il survient au mieux deux fois par siècle. Ces transits ont lieu par paires avec un intervalle de huit ans moins deux jours – le dernier a eu lieu en juin 2004. Mais ces couples d’événements se renouvellent ensuite seulement tous les 105,5 ou 121,5 ans.

Cette rareté et cette fréquence atypique s’expliquent par la course des astres dans le ciel. Les orbites de la Terre et de Vénus sont situées dans deux plans inclinés de 3,4 degrés l’un par rapport à l’autre. Et les planètes n’orbitent pas à la même vitesse autour du Soleil (respectivement 365,26 et 224,7 jours). L’alignement des trois corps célestes, qui plus est avec Vénus au milieu, n’est ainsi ,de loin, pas fréquent.

Tout ce qui est rare a toujours été très prisé. Surtout les événements astronomiques. Et d’autant plus lorsqu’un tel rendez-vous permet de calculer, par simple trigonométrie*, la distance exacte entre le Soleil et la Terre. Une sorte de mesure «étalon», qui devait permettre aux scientifiques de l’époque, en tirant profit des ingénieux calculs de l’astronome britannique Edmund Halley, d’estimer rien de moins que «la taille du monde»!

Pour augmenter la précision de la mesure, celle-ci devait être réalisée depuis des lieux aussi nombreux que possible. Au siècle des Lumières, les sociétés scientifiques de l’Europe n’hésitent pas à envoyer aux confins du globe des expéditions parfois homériques afin d’observer le phénomène. Des Genevois en faisaient même partie: lors du transit de 1769, les astronomes Jacques-André Mallet et Jean-Louis Pictet sont mandatés par l’Académie impériale russe des sciences pour se rendre en Laponie, et écrire l’un des chapitres de ce qui restera comme l’une des plus grandes épopées scientifiques internationales. Pour la petite histoire, les deux savants rentrent frustrés, les nuages ayant gâché la fête (lire LT du 8.6.2004).

Grâce aux mesures par satellites, on sait que cette «unité astronomique» vaut 149 597 870,691 km. Lors du transit vénusien de 2004, des centaines d’astronomes amateurs et d’écoliers ont reproduit les mesures de leurs illustres prédécesseurs, obtenant des mesures plus précises qu’à l’époque grâce aux outils à leur disposition (GPS, chronomètre).

Si le phénomène n’a aujourd’hui plus la même importance qu’à l’époque, il reste intéressant. «Depuis plusieurs siècles, le passage de Vénus devant le Soleil est un temps fort pour les astronomes. Nous n’allons pas déroger à cette règle en 2012», dit Claude Catala, président de l’Observatoire de Paris.

Les scientifiques vont notamment tenter d’élucider enfin le mystère de la «goutte noire». Lorsqu’une planète passe devant le Soleil, plus précisément lorsqu’elle entre complètement dans son disque, elle laisse visuellement une «traînée» qui la fait ressembler à une goutte (images). Ce phénomène n’est pas anodin, puisque déterminer le moment précis où la tache circulaire de la planète pénètre entièrement dans le disque solaire est crucial pour ensuite calculer la distance Terre-Soleil. Or cette goutte noire «vit» bien durant quelques secondes. Jadis, cette incertitude temporelle a limité la précision des mesures. «C’était l’un des problèmes les plus importants de l’astronomie», explique dans Nature Jay Pasachoff, de l’American Astronomical Society.

Avec un collègue de l’Université d’Arizona, l’astronome s’y est attelé: «Jusqu’aux années 2000, ce phénomène a été attribué à une diffraction de la lumière autour de Vénus, un effet de réfraction de celle-ci à travers son atmosphère, ou à une illusion d’optique. En observant le transit de Mercure en 1999 grâce au satellite TRACE, nous avons conclu que ni l’atmosphère de la Terre ni celle de la planète n’entraient en jeu. Par contre, deux effets pourraient servir d’explication: l’effet de flou inhérent à l’image causé par la taille finie du télescope, et une atténuation extrême de la surface du Soleil juste à l’intérieur de son pourtour.»

Son équipe a mis sur pied un dispositif pour observer la «goutte noire» lors du transit de 2004. La réponse au mystère n’est pas tombée. Mais les astronomes ont fait une autre observation surprenante: à cause de l’effet de réfraction de la lumière à travers l’atmosphère de Vénus, cette couche gazeuse apparaissait comme un demi-cercle doré (image). «Or celui-ci était asymétrique…» Un point qu’aucune sonde spatiale (telle Venus Express, de l’Agence spatiale européenne, qui orbite depuis 2006) ne peut voir, car ce type d’engins n’observe souvent qu’une portion congrue de leur cible. Les chercheurs ont ainsi confirmé que les brumes de Vénus ne se trouvaient pas à la même altitude à ses pôles que sur son équateur.

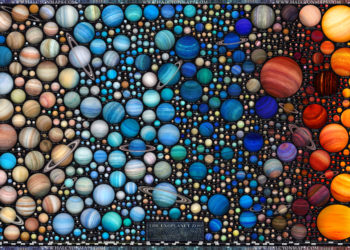

Scruter l’atmosphère de l’étoile du berger, c’est aussi ce que vont faire d’autres astronomes qui, eux, chassent les exoplanètes, ces corps qui tournent autour d’autres étoiles que notre Soleil. Cela pour affiner leur technique de détection des composants de leur atmosphère. Car lorsque la lumière stellaire la traverse, elle porte ensuite une «empreinte spectrographique» des éléments chimiques présents. Eléments qui, une fois décodés, permettent aux astrobiologistes de déterminer ce qui se passe sur la surface de l’exoplanète en question. «On pourra effectuer des mesures de l’atmosphère de Vénus durant son passage devant le Soleil et voir quelles sortes de signaux on obtient en faisant des mesures similaires d’exoplanètes transitant devant leur étoile, puis comparer ensuite les résultats, sachant que, dans le cas de Vénus, ils sont exacts et assez connus», dit Gerard van Belle, de l’Observatoire de Lowell, en Arizona.

L’une des manières pour détecter les exoplanètes consiste d’ailleurs à repérer leur transit devant leur étoile. C’est ainsi que fonctionnent les satellites européen CoRoT, et américain Kepler; ce dernier a ainsi pointé 2000 candidates. «Le problème, c’est qu’une telle détection peut parfois être confondue avec une simple tache sombre à la surface de l’étoile», dit Jay Pasachoff.

En 2004, le Soleil était très calme et portait peu de taches. «Or 2012 devrait être une année d’intense activité solaire, avec beaucoup de taches. On espère donc que les observations du transit de Vénus nous fourniront une comparaison fiable avec les situations que nous rencontrons quand nous pensons avoir découvert le transit d’une exoplanète.»

Le chercheur l’admet, «il est trop tôt pour dire à quel point les observations du transit de Vénus seront vraiment utiles dans l’étude des exoplanètes. Mais ce phénomène est si rare que ne pas tenter d’exploiter cette opportunité serait un crime.»