Les mesures drastiques actuellement appliquées au Tessin pour contenir l’expansion de l’épidémie de Covid-19 seront probablement étendues à toute la Suisse.

On y est donc presque: ce jeudi matin, Daniel Koch, de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a annoncé à la radio SRF que les mesures drastiques actuellement appliquées au Tessin pour contenir l’expansion de l’épidémie de Covid-19 seront probablement étendues à toute la Suisse. Une mesure que le Conseil fédéral pourrait valider vendredi 13 mars. Mais quel sens ont ces mesures?

Pourquoi c’était attendu. Ces nouvelles dispositions, qui ne sont pas sans coût économico-sociaux, raviront enfin certains experts des maladies infectieuses, qui les prônent depuis plusieurs jours déjà, notamment sur les réseaux sociaux, en écho aux conférences de presse des autorités et aux recommandations parfois qualifiées de trop légères qu’elles délivrent. Des instances publiques que ces spécialistes n’hésitent alors pas à critiquer, prenant pour eux les courbes d’évolution de la pandémie. Explications.

Premières critiques. Lundi 9 mars déjà, Adriano Aguzzi, professeur en neuropathologie à l’Université de Zurich, n’y allait pas par quatre chemins, en disant avoir refait lui-même les calculs:

«La Suisse se trouve dans la situation où l’Italie était il y a deux semaines. Et, dans quinze jours [si rien n’est fait], nous serons où l’Italie se trouve maintenant. Peut-être est-il temps de fermer MAINTENANT toutes les institutions non-essentielles, afin d’éviter davantage de dégâts en aval. Nous pouvons remercier les Italiens d’avoir pris (peu ou prou) les bonnes décisions, apprendre d’eux, et faire la même chose, mais plus vite.»

Pour y voir clair, plusieurs spécialistes, observateurs et statisticiens proposent leurs représentations graphiques sur les réseaux. Notamment pour bien montrer que l’expansion de l’épidémie, sans mesures prises pour la contenir, est exponentielle.

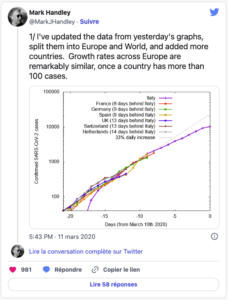

L’une des visualisation les plus évocatrices, mais pas forcément la plus évidente à comprendre, est la suivante:

Elle représente, sur l’axe vertical, les cas confirmés (ici en date du 10 mars). L’échelle de cet axe n’est pas linéaire, mais logarithmique. Si bien que chaque échelon équivaut à une multiplication par 10 de l’échelon précédant. L’immense avantage de cette représentation est qu’elle permet de représenter une augmentation exponentielle par une droite (ou des droites, qu’il est plus aisé de comparer que des courbes).

En l’occurence, en prenant comme référence le 9 mars – soit juste au début des mesures de confinement extrêmes appliquées en Italie – on constate que tous les pays mentionnés qui n’ont pas pris de telles mesures, suivent la même évolution. Ce qui fait dire aux experts – pour donner raison à Adriano Aguzzi – qu’en continuant ainsi et en ne prenant aucune mesure supplémentaire, la Suisse se trouve effectivement à 13 jours au mieux de la situation dramatique à laquelle est confrontée l’Italie aujourd’hui.

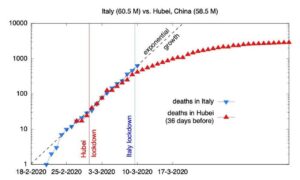

Pour bien souligner son fait, Adriano Aguzzi a publié mercredi le graphe suivant:

Qu’y lire? Qu’avant les mesures de confinement extrêmes (fermeture de tous les bars, restaurants, lieux publics, de presque tous les commerces, restrictions de voyage quasi complètes, etc.), l’Italie se trouve bel et bien sur une ligne de croissance exponentielle (une droite donc). Comme, en fait, la Chine dans la province de Hubei avant qu’elle ne prenne les mêmes décisions! Mais on y voit aussi qu’après ces décrets, et justement grâce à ces mesures, le pays asiatique s’est fortement éloigné de cette tendance de croissance.

Marcel Salathé, professeur d’épidémiologie digitale à l’EPFL, répondant à la RTS quant à l’utilité de ce genre de graphique:

Ils «permettent d’estimer où l’on se trouvera en termes de contamination ces prochains jours. Nous ne faisons pas face à une loterie, mais face à une épidémie. La question ne se pose plus: la propagation va continuer et il est urgent de la limiter.»

Prendre des mesures drastiques. La plupart des experts le soulignent: prendre mesures drastiques pour éviter les contaminations entre personnes est le moyen le plus efficace pour infléchir ces courbes, espérer contenir l’épidémie, ou pour le moins donner le temps aux hôpitaux et centres de soin d’absorber les centaines de patients qui vont inexorablement y affluer. Les pays d’Asie qui ont, par le passé, fait face à des épidémies similaires ont d’ailleurs appris de ces expériences, des mesures idéales à prendre, et de leurs résultats. C’est notamment la raison pour laquelle la Chine a osé immédiatement appliquer, cette année, des régimes de quarantaine très clairs et stricts. Avec aujourd’hui à la clé une très forte baisse des nouveaux cas de contamination, comme le montre le graphique ci-dessus.

Et en Suisse? Marcel Salathé, toujours sur le site de la RTS, se dit déçu par la lenteur des autorités. Il craint que les décisionnaires n’aient pas l’habitude de devoir prendre de telles décisions dans un temps si court:

«Je ne sais pas si la Confédération ne veut pas ou est incapable de prendre des mesures plus fortes.»

Une pesée des intérêts économiques a certainement été faite, qui expliquerait en partie cette lenteur. Mais Adriano Aguzzi n’en a cure, comme il l’écrit sur son profile Facebook:

«La mesure la plus simple et la plus efficace serait de figer tous les transports publics. Je sais que c’est brutal, mais ce serait ultra-efficace. La Suisse est le pays le plus riche du monde. Elle peut survivre à un mois de productivité nulle et va toute de même encore avoir des réserves.»

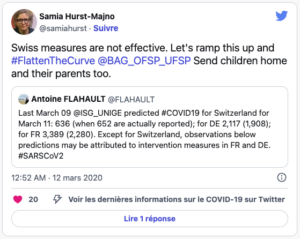

Sur Twitter, l’éthicienne de la médecine de l’Université de Genève, estime que «si l’on regarde les pays qui ont infléchi leurs courbes, on n’en trouve pas où les écoles sont restées ouvertes quand le Covid-19 circulait», et demande la fermeture de toutes les écoles:

Le Tessin, lui n’est pas (encore) allé si loin, mais les mesures sont tout de même très fortes:

- fermeture de toutes les écoles post-obligatoires,

- fermeture des cinémas,

- fermeture des centres de fitness et de sport,

- fermeture des théâtres et salles de concerts, des boîtes de nuit,

- occupation des restaurants limitée à 50 personnes, personnel compris.

Le contexte plus général. Pour placer encore mieux de telles mesures, leur importance voire leur nécessité, dans un contexte plus général, il faut parfois se tourner vers des scientifiques capables de le faire avec un peu de recul, comme des psychologues du comportement. Le Français Tomas Pueyo Brochard, diplômé à Stanford, et exilé aujourd’hui dans la Silicon Valley, explique la situation de manière très claire dans une tribune postée sur le site Medium.

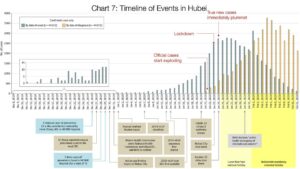

Il propose notamment ce graphe:

Ce diagramme (à priori fourni) concerne la situation dans la province chinoise du Hubei, épicentre de l’épidémie. On y voit deux types de chiffres. D’une part, en orange sur la droite, et en fonction du temps, le nombre des cas quotidiens de nouvelles infections au Sars-CoV-2 officiellement diagnostiqués par les autorités, et annoncés comme tels. D’autre part, en gris, le nombre de cas réels: des cas qui n’étaient en réalité pas connus en détails lors des premiers tests de diagnostic effectués, mais que les autorités ont pu estimé en demandant aux patients diagnostiqués à quand remontaient leurs premiers symptômes.

Qu’en déduire, rétrospectivement? Notamment que lorsque les premiers diagnostics officiels ont été posés (la première barre verticale orange), il y avait déjà des quantités de cas réels en circulation: ils correspondent à la somme de toutes les barres de chiffre grises pour tous les jours précédents! Ainsi, Tomas Pueyo calcule que, lorsque la Chine annonçait 444 cas le 22 janvier dernier, elle en avait déjà en réalité probablement environ 12’000!

Selon lui, les mêmes mathématiques peuvent s’appliquer partout dans le monde où des patients sont diagnostiqués. Ainsi, le nombre de cas réels au sein de la population pourrait être d’un facteur au moins 10 à 100 plus important, en France notamment. Soit entre 24’000 et 140’000 calculait-il le 10 mars.

Ce que signifie la fin du dépistage. Evidemment, ce raisonnement s’applique sur la base d’un chiffre de diagnostics aussi précis et grand que possible. Or de nombreux pays, comme la France et la Suisse, ont décidé de ne plus opérer systématiquement de tests de dépistage de Covid-19!

L’OFSP, qui vient de changer de stratégie, ne le préconise désormais que pour les personnes à risque (patients ayant des symptômes sévères et devant être hospitalisés, personnes ayant des risques de complication marqués, personnel des hôpitaux et des EMS).

Une décision qui a aussi fâché les épidémiologistes. Christian Althaus, de l’Université de Berne, dans le Tages-Anzeiger :

«Il sera désormais difficile de suivre l’épidémie en Suisse. Je ne comprends pas cette décision.»

Raison pour laquelle, selon les spécialistes, il s’agit désormais appliquer les plus fortes mesures pour enrayer et retarder la propagation de l’épidémie. D’autant plus si, comme le soupçonnent les infectiologues, il se peut que des patients asymptomatiques transmettent malgré tout le virus.

Parmi les mesures à prendre, Tomas Pueyo répertorie, en plus de celles citées ci-dessus:

- Fermeture des villes (comme en Italie du Nord).

- Justifications à donner pour se mouvoir dans ces villes.

- Fermeture des stations de ski, des piscines, des stades, etc.

- Restrictions des visites en hôpitaux et EMS.

- Encouragement du télétravail, et des téléconférences.

Le coût de l’attente. Tomas Pueyo, en appliquant à nouveau ses modèles théoriques à l’évaluation du futur de l’épidémie, estime démontrer à quel point «chaque jour compte». En prenant un exemple fictif ressemblant à ce qui s’est passé dans la province de Hubei, il assure que si les autorités avaient ordonné les mesures de confinement un jour plus tôt, il aurait pu dénombrer 40% de cas de contamination en moins (et donc certainement aussi moins de décès – certes peut-être pas avec le même pourcentage de réduction, mais tout de même).

Jacques Fellay, professeur de génétique des maladies infectieuses à l’EPFL, a mis en valeur ce résultat:

Et Tomas Pueyo de conclure:

«Lorsque l’on repousse la décision d’un seul jour, cela ne contribue pas qu’à quelques cas de contamination en plus, peut-être. S’ajoutent probablement des dizaines ou des milliers de cas dans la communauté. Chaque jour sans introduction d’une distanciation sociale [entre personnes], le nombre de ces cas croît exponentiellement. [… Les décideurs] doivent comprendre cela pour éviter une catastrophe. Le moment d’agir, c’est maintenant.»