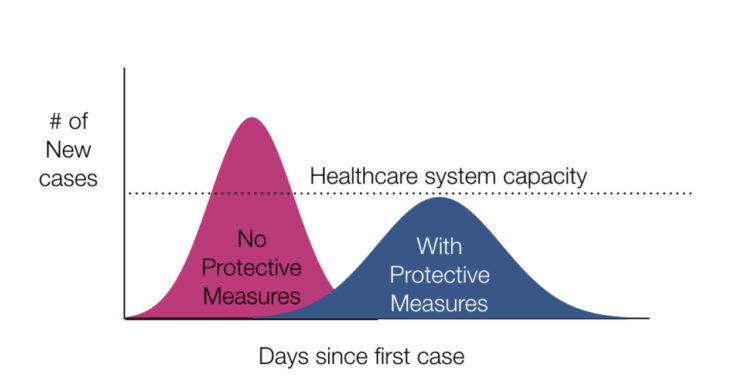

«Flatten the curve». Ou, en français, «aplatir la courbe». C’est le titre d’un graphique qui circule en boucle sur les réseaux sociaux depuis quelques jours. Une image aussi épurée et simple qu’efficace et parlante pour expliquer la situation actuelle dans la lutte contre l’épidémie de Covid-19, en Suisse comme ailleurs.

Ce diagramme permet de répondre, en une fois, à toutes les questions qui sont apparues ces derniers jours:

- A quoi bon prendre des mesures drastiques – comme le confinement en Italie – si le SARS-CoV-2 n’est pas hautement létal, et qu’une grande majorité de personnes atteintes s’en remettent après quelques jours?

- Ces mesures font-elles réellement «fi du bon sens», «générant un vent de panique global qui ne repose sur strictement rien», tant «il règner[ait] un flou artistique préjudiciable», comme l’a estimé il y a quelques jours le Conseiller d’Etat vaudois en charge de l’Economie Philippe Leuba sur la RTS?

- Pourquoi être solidaire dans cette lutte est déterminant – alors qu’en France, des vols de masques sont répertoriés dans des zones sécurisées des hôpitaux?

Quel est le problème. Les spécialistes s’y sont désormais presque résolus: l’expansion mondiale du virus est devenue impossible à contenir. Il s’agit maintenant de faire face, de gérer la situation, aussi bien que mal.

Ne rien faire aujourd’hui équivaudrait à laisser exploser le nombre de nouvelles contaminations. Et surcharger drastiquement les systèmes de santé en général, et les hôpitaux en particulier. Il n’y a qu’à faire les calculs, comme s’y est adonné Heidi.news en reprenant la méthode d’un médecin belge, pour voir comment le nombre de cas d’infections va croître drastiquement. Ce d’autant qu’une grande incertitude plane encore sur le nombre de cas non détectés, tant les politiques publiques varient d’un pays à l’autre quant à la pertinence de tester la population aussi largement que possible (et pas uniquement, donc, les cas clairement susceptibles d’être déjà avérés sur la base des symptômes). C’est la courbe rose sur ce fameux graphe, initialement produit par le Centre américain du contrôle des maladies (CDC).

A l’inverse, appliquer toutes les mesures présentées jusque-là, des plus simples (se laver les mains, éviter les poignées de mains, interdire les rassemblements, rester autant que possible à domicile, pour travailler notamment) aux plus exceptionnelles et impressionnantes (comme la quarantaine imposée dimanche au Nord de l’Italie) n’a qu’un but: freiner la diffusion du nouveau virus, et s’assurer que toutes les personnes qui seront un jour ou l’autre exposée au Covid-19 ne le soient pas en même temps, mais simplement sur une durée plus longue, de quelques semaines ou quelques mois. C’est la courbe bleue sur le graphe.

Le résultat. Car l’essentiel est là: au final, dans un mois ou dans un an, quand la courbe (quelle qu’elle soit) aura à nouveau atteint son minimum voire zéro, le nombre total absolu de personnes touchées dans le monde risque bien d’être peu ou prou le même! Mais son étalement dans le temps sera très différent. Et c’est cela qui va faire toute la différence!

Dans le premier cas, tous ces patients ne pourront pas être absorbés par les systèmes de santé. De quoi pousser le nombre de décès à la hausse. Et c’est justement ce qui se passe en Italie, où les services de soins intensifs des hôpitaux sont déjà saturés, les médecins étant même appelés à privilégier, dans leurs choix, ceux qui ont davantage de chance de s’en sortir. Dans le second cas par contre, les institutions de soins peuvent, à différents moments, accueillir tous les patients potentiels.

Les conséquences. Etaler les cas d’infection dans le temps à clairement plusieurs avantages:

- Eviter le cercle vicieux où une surcharge des hôpitaux induit une propension accrue à ce que les soignants soient eux-mêmes plus massivement infectés, au risque d’une part d’affaiblir ces mêmes réseaux de soins, d’autre part de démoraliser les soignants de ces nouveaux patients, c’est-à-dire… leurs propres collègues.

- L’arrivée de la période estivale et de plus clémentes températures peut avoir un effet pour freiner la diffusion du virus (encore que cette assertion n’a pas été formellement démontrée, une première étude, non encore publiée, suggérant même qu’en Chine, aucun effet d’une variation du climat et de l’humidité n’a été observé).

- Il n’est pas exclu que, au fil du temps, le virus perde de sa létalité – tout microbe, au fil de sa propre évolution et du passage d’un humain à un autre, n’a en effet pas intérêt à tuer ses hôtes, au risque de lui-même disparaître.

- Tester des mesures médicamenteuses d’atténuation de l’infection.

- Mettre au point et produire des vaccins pourrait être possible, afin de sauver les patients situés sur l’extrême droite de la courbe.

Ce qu’il faut en retenir. Les mesures les plus massives, comme celles prises en Chine d’abord, en Italie aujourd’hui, sont ainsi justifiées. Ce samedi, dans son éditorial, la prestigieuse revue médicale The Lancet titre «Trop peu, trop tard?» et écrit d’ailleurs que «de toute évidence, les responsables politiques doivent certainement agir plus rapidement et agressivement. […] Ils doivent abandonner leurs peurs des conséquences publiques et économiques négatives à court terme que pourrait induire une restriction des libertés publiques à travers des mesures de contrôle de l’épidémie.»

Et en Suisse? Pour certains scientifiques, les mesures devraient également être plus drastiques. Le chercheur renommé Adriano Aguzzi, directeur de l’Institut de neuropathologie de l’Université de Zurich, estimait ainsi dimanche sur les réseaux sociaux que «la Suisse se trouve aujourd’hui là où l’Italie était il y a deux semaines. Et que dans deux semaines, nous serons là où l’Italie se trouve aujourd’hui.» Et d’insister: «Peut-être serait-il temps de fermer MAINTENANT toutes les institutions non essentielles et éviter plus de dégâts en aval. Nous pouvons remercier les Italiens pour avoir fait juste, apprendre d’eux, et faire la même chose, mais en plus rapide et en mieux.»

Il s’agit dès lors d’approcher le problème de manière plus holistique et radicale, et de placer la solidarité (en épurant, pour le coup, ce concept de toute connotation politico-économique) au-dessus des autres préoccupations. Personne ne parle ici de se préparer à la survie totale, avec des vivres pour des mois, dans son abris anti-atomique. Car, comme le montre bien le graphe «Aplatir les courbes», l’impact, en termes quantitatifs de nombres d’infections, semble être plus ou moins écrit aujourd’hui déjà. C’est la dimension qualitative de cet impact, autrement la gravité de la situation, qu’il est encore possible d’influencer.

Face à cette crise sanitaire mondiale, se préparer, se résigner et appliquer au maximum les consignes visant à éviter les contacts rapprochés, surtout avec les personnes à risques (celles souffrant déjà d’autres affections et les seniors) – que ces recommandations soient simplement suggérées ou strictement imposées – sont paradoxalement les démarches non seulement les plus solidaires possibles à ce stade, mais aussi celles qui feront porter, à terme, le moins de risques à nos sociétés toutes entières, dont font partie même les individus pour lesquels la solidarité n’est qu’une valeur absconse.