Pour traquer la vie sur une autre planète que la Terre, les scientifiques s’équipent d’un outil inédit: des algorithmes d’intelligence artificielle. Ceux-ci aident effectivement à repérer les traces d’éléments chimiques présents dans l’atmosphère de planètes extrasolaires, traces qui sont peut-être autant de signatures de formes de vie, passées ou présentes.

Pourquoi c’est déterminant. Alors que s’intensifie la recherche non plus de, mais sur les exoplanètes et sur leurs caractéristiques, et alors que les données à leur égard ne cesseront d’affluer en masse en provenance des télescopes spatiaux (actuels ou futurs), l’utilisation des techniques les plus pointues de machine learning permettra de trier ces informations plus efficacement et rapidement. Partout dans le monde, les groupes d’astronomes en quête d’indices d’une vie extraterrestre affûtent leur code informatique. Et ceux de l’Université de Berne, dont fait partie Chloé Fisher, présente aux AMLD2020, sont en première ligne.

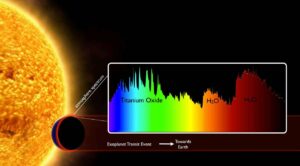

La méthode. Lorsqu’une planète située hors de notre système solaire tourne autour de son étoile, elle passe régulièrement devant elle –vue depuis la Terre– pour ce que les astronomes appellent un «transit». Lors de ce phénomène, un télescope équipé d’un spectrographe, et bien pointé, peut capter la lumière de l’étoile lorsqu’elle passe à travers l’atmosphère de cette exoplanète (si celle-ci en possède une).

C’est là que tout se joue: chaque élément ou molécule chimique présente dans l’atmosphère bloque une frange de la lumière à une longueur d’onde précise. Autrement dit, si la lumière collectée est étalée sous la forme de spectre multicolore (comme un arc en ciel), on verrait ce spectre strié de fines bandes noires, correspondantes à l’absorption de la lumière par les éléments chimiques composant l’atmosphère de l’exoplanète.

Au final, détecter ces franges d’absorption permet théoriquement de remonter à la source de sa composition chimique. Voire, explique Chloé Fisher, de déterminer, à travers les variations des signaux, certaines des conditions météorologiques régnant sur l’astre en question (nuages, températures, vents, habitabilité, etc.)

Les premiers pas. Appliquée de manière générale, cette méthode a permis des succès d’estime. Comme, récemment, notamment :

- avril 2015: des chercheurs de l’Université de Genève détectent des vents soufflant à plus de 1000 km/h sur l’exoplanète HD189733b, où il règne une température de 3000°C

- février 2016 : première détection d’une atmosphère autour d’une «super-Terre » (55 Cancri e, qui a huit masses terrestres) suivie en avril 2017 d’une atmosphère autour d’une exoplanète faisant cette fois seulement 1.6 masse terrestre (GJ1132b)

- mai 2018 : première détection d’hélium autour d’une exoplanète, l’hélium étant le deuxième élément le plus présent dans l’Univers

- août 2018 : des astronomes de l’Unige et de l’Université de Berne trouvent des vapeurs de fer et de titane dans l’atmosphère de l’exoplanète KELT-9.

- septembre 2019: le télescope spatial Hubble découvre de la vapeur d’eau dans l’atmosphère d’une exoplanète située dans la «zone habitable» (une découverte discutée depuis, notamment par Didier Queloz, découvreur de la première exoplanète en 1995 et Prix Nobel de physique 2019).

Où est le problème. Ces spectres lumineux ne contiennent souvent pas la trace d’un seul élément chimique, mais d’une myriade d’entre eux. Repérer dans ce fatras de signaux ceux qui pourraient être chimiquement caractéristiques de la présence d’une forme d’activité biologique telle qu’on la connaît est dès lors extrêmement compliqué. D’autant plus que lorsque l’on sait que le résultat du spectre lumineux obtenu au sujet de l’atmosphère d’une exoplanète peut être influencé par différents paramètres: température de l’astre, vents à sa surface, réactions chimiques présentes, couverture par des nuages de poussières, etc.

Nikole Lewis, professeure assistante en astronomie à l’University Cornell à Ithaca (New York), le rappelle dans un communiqué de presse du 22 janvier au sujet du futur James Webb Space Telescope (JWST):

«La diversité des atmosphères autour des autres mondes terrestres est probablement au-delà de notre imagination la plus folle. Obtenir quelque information que ce soit sur l’ ‘air de ces planètes’ sera très utile.»

Le JWST doit en effet être lancé en mars 2021. Il ne sera pas aussi boulimique que l’instrument qu’il doit remplacer, Spitzer, qui a observé des milliers de galaxies. Mais le James Webb pourra ausculter ses cibles (dont les exoplanètes intéressantes dotées d’une atmosphère) avec une précision inégalée. Lançant ainsi un nouveau défi: comment analyser la quantité presque incommensurable de données qu’il va envoyer vers la Terre, ces fameux spectres d’exoplanètes?

C’est possible avec des ordinateurs, mais c’est très lent, et consomme beaucoup d’énergie. Car il s’agit de comparer des millions de modèles d’atmosphères exoplanétaires et les spectres calculés correspondant, avec les observations réelles.

C’est là qu’intervient l’intelligence artificielle.

La solution. Le machine learning est une technique qui permet, sur la base d’une grande quantité d’exemples, de laisser un ordinateur apprendre à repérer les éléments qu’on souhaite qu’il trouve. Par exemple des images de chats dans une palette de photographies différentes, alors que la machine a auparavant passé au crible des milliers de clichés de félins.

L’idée est la même, explique Chloé Fisher, doctorante à l’Université de Berne. Il s’agit de:

- simuler analytiquement un très grand nombre de modèles de spectres lumineux possibles (à la même résolution que des spectres réels) sur la base de cinq paramètres variables (température, présence de nuages, composition chimique, etc.) – les chercheurs bernois en ont généré 100’000

- en utiliser une grande partie (disons 80’000) pour entraîner l’algorithme

- tester ensuite l’efficacité de ce dernier sur les quelque 20’000 modèles de spectres restants.

Le résultat. En juin 2018, l’équipe bernoise, menée par Kevin Heng, a appliqué avec succès sa démarche. Les scientifiques ont utilisé une méthode de machine learning particulière (nommée ‘random forest’) qu’ils ont adaptée, puis « entraîné » à l’aide des modèles de spectres lumineux comme décrit ci-dessus, afin de détecter les composants de l’atmosphère de la planète géante gazeuse WASP-12b, découverte en 2008 et analysée par le spectromètre du télescope spatial Hubble. «Nous avons été capables de quantifier l’information contenue dans le spectre lumineux », résument-ils dans la revue Nature Astronomy.

Preuve de l’activité dans ce domaine de recherches, un groupe de recherches anglo-américain est parvenu, quelques mois plus tard seulement, à améliorer ces résultats, grâce à une autre technologie, dite des «réseaux de neurones artificiels». Adam Cobb, auteur de ces travaux à l’Université de Oxford :

«Nous avons trouvé que l’utilisation de réseaux de neurones est plus précise que la méthode ‘random forest’ pour identifier l’abondance des diverses molécules dans l’atmosphère de WASP-12b.»

Surtout, cette technique possède selon eux un atout déterminant, puisqu’elle donne une information sur le degré de certitude que les scientifiques peuvent placer dans leurs résultats.

Pour le directeur de thèse de Chloé Fischer, le professeur Kevin Heng, les avantages de procéder ainsi sont nombreux :

- gain de temps massif dans l’analyse des données

- généralisation possible de l’analyse

- pas de saturation dans la sophistication des modèles utilisés

L’agence spatiale américaine Nasa aussi mise sur cette stratégie, comme elle le résume dans une annonce le 19 novembre 2019. Giada Arney , astrobiologiste au Goddard Space Flight Center de la Nasa, à Greenbelt (Maryland):

«Ces technologies sont très importantes, spécialement pour les grandes quantités de données et surtout dans le domaine des exoplanètes. Car les données que nous allons obtenir des futures observations vont être très éparpillées et contenir de multiples perturbations (bruit). Elles seront très difficiles à comprendre. Utiliser ce type d’outils algorithmique a un potentiel immense pour nous. »

Où se trouve la difficulté. Pour Didier Queloz, la démarche est prometteuse, mais reste limitée pour l’heure:

«Pour l’instant, la petite quantité de données réelles à disposition et la nécessité, pour la machine, d’avoir une phase d’apprentissage très intensive, restreint les applications possibles. Lorsqu’on disposera de millions de mesures de spectres exoplanétaires à analyser, ce sera différent…»

Réponse de Kevin Heng, qui travaille main dans la main avec Didier Queloz :

« Didier n’a pas tord. En même temps, et parce que nous n’avons pas mieux, nous devons faire avec ce que nous avons, en l’occurrence avec de vastes quantités de modèles de spectres exoplanétaires, qu’on utilise pour ‘nourrir’ les algorithmes »

Avec deux pas de recul. Pour Kevin Heng, il faut replacer toutes ces recherches dans leur contexte :

«Nous travaillons actuellement principalement avec des simulations, c’est vrai. Mais philosophiquement, notre objectif est moins de montre l’adéquation des modèles que de déterminer où l’on se trompe dans tout cela. Car un modèle, autant qu’on puisse l’améliorer, ne restera jamais qu’un modèle.»

Selon le professeur, tous ces travaux ont d’autres bienfaits, principalement celui de rendre plus ouvertes les méthodes de travail, et donc de décloisonner les activités des groupes en concurrence dans le monde :

«Avec le machine learning, je peux analyser les codes d’intelligence artificielle d’autres équipes, voire en compare deux. Cela contraint ces groupes à travailler de manière plus transparente. De quoi promouvoir l’idée d’avoir une plus grande reproductibilité en sciences, aussi dans notre domaine.»

Pour le Nobel de physique 2019 Didier Queloz, l’ambition devrait même être plus large :

«Aujourd’hui, il n’est pas prématuré de produire et d’étudier les spectres d’exoplanètes», même si les quantités de données réelles ne sont pas (encore) légion. «Mais il est aussi très probable qu’on découvre des choses totalement différentes de ce qu’on pense trouver. Nous sommes dans un domaine totalement inconnu. Ce n’est pas grave. Mais pour encadrer ces travaux, il faut engager des recherches vraiment collaboratives entre astrobiologistes, théoriciens, géochimistes (qui reproduisent les premières réactions chimiques de la vie), géophysiciens. Des champs qui, jusque-là, travaillent encore souvent en silo.»