Un nouveau paramètre, lié à l’interaction des arbres avec l’atmosphère, vient ternir le tableau déjà bien sombre du réchauffement climatique. Plus la température du globe augmente, moins l’air se charge proportionnellement en humidité, au point de contraindre les arbres à moins «transpirer» pour préserver leur fonctionnement interne lié à l’eau.

Pourquoi c’est intéressant. Il résulte de ce phénomène une baisse de croissance des végétaux, une diminution de leur capacité à absorber le CO2, voire des épisodes plus marqués de mortalité. Ce domaine de recherche novateur fait l’objet d’un article à paraître dans la revue spécialisée New Phytologist, écrit principalement par l’écophysiologiste Charlotte Grossiord, qui va diriger dès le 1er mars une équipe de l’Institut fédéral de recherches sur la forêt, la neige et le paysage WSL sur le campus de l’EPFL.

De quoi on parle. D’un indice appelé «déficit de pression de vapeur», ou Vapor Pressure Deficit en anglais (VPD). Le VPD est défini comme la différence entre la quantité d’eau présente dans l’atmosphère et la quantité d’eau que l’atmosphère pourrait contenir à saturation (avec donc 100% d’humidité, ou «pression de vapeur saturante»). Ainsi, pour une température donnée, l’air ne peut contenir qu’une certaine quantité de vapeur d’eau. Or si la température moyenne de l’atmosphère augmente, cette limite s’élève également.

En revanche, la quantité de vapeur qui est réellement présente dans l’air n’augmente pas autant simplement parce que la température augmente. «Ce n’est ainsi pas parce que le thermomètre grimpe que les océans s’évaporent davantage – ce qui demeure d’ailleurs un mystère pour les scientifiques», explique Charlotte Grossiord. Les sols humides peuvent bien apporter un peu plus d’humidité dans l’air en s’asséchant sous des climats plus chaud, mais l’effet n’est pas directement proportionnel à l’augmentation des températures – et cela ne fait que déplacer le problème vers une plus rapide désertification.

En résumé, lorsque la température du globe augmente, sous l’effet du réchauffement, l’indice VPD augmente aussi.

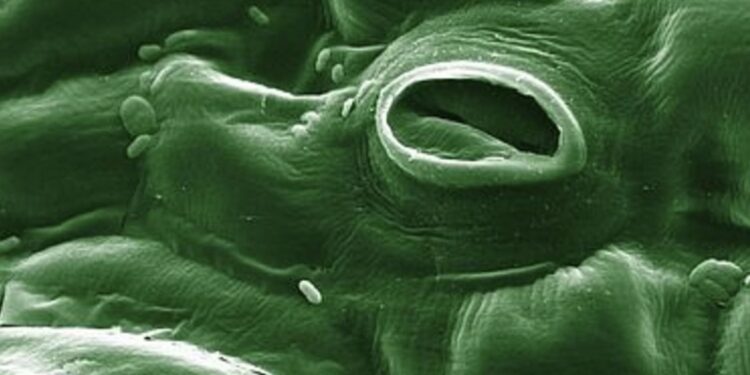

Quel est l’effet sur les plantes. Plus le VPD augmente, plus la demande en humidité est forte dans l’atmosphère, et plus les plantes pourraient, sous l’effet aussi des températures, perdre de l’eau sous forme de transpiration. Pour ne pas s’y résigner, et pour éviter un dysfonctionnement hydraulique interne, les plantes tendent donc à fermer ce qui correspond aux pores de la peau humaines: les stomates. Résultats immédiats pour les plantes, qu’énumère la chercheuse:

- Baisse de croissance

- Baisse de leur capacité à aspirer du CO2 de l’atmosphère au cours de la photosynthèse

- Impacts sur la capacité de reproduction

- Affaiblissement des défenses contre les pathogènes

- Possible épisodes aigus de mortalité

- Assèchement des sols voisins, induisant un stress hydrique pour les plantes concernées

Charlotte Grossiord:

«Au final, l’augmentation du VPD est désormais reconnue comme l’un des facteurs les plus importants dans la réponse de végétation au réchauffement climatique, plus que simplement l’augmentation de la température elle-même. Et même si le concept de VPD est connu depuis les années 1980, ce nouvel aspect du problème concernant les arbres n’a été identifié qu’il y a quelques années. Et il reste beaucoup à faire pour bien le comprendre.»

Comme le détaille la chercheuse du WSL, les observations générales sont là: pour un biome donné (système d’arbres dans des conditions de température et d’humidité fixées), augmenter simplement le paramètre «température» de 5°C par exemple induit une faible réponse des plantes. Par contre, élever le curseur VPD produit une diminution parfois complète de transpiration observée chez les plantes.

«Il s’agit donc là clairement d’un effet délétère caché derrière la simple augmentation des températures. Et on peut dire que l’impact est grave.»

Ce qu’il s’agit d’éclaircir. Plusieurs aspects restent à creuser, tant ce domaine de recherches est récent:

- L’impact de ce phénomène varie probablement en fonction des types de végétations et des régions du globe, mais dans quelles mesures? Et avec quels impacts sur la production primaire de matière végétale? «Les études réalisées à ce jours sont encore petites, et les données sont encore lacunaires», dit Charlotte Grossiord.

- Le CO2 est souvent présenté comme la «nourriture des végétaux». Or l’accroissement de la concentration de gaz carbonique dans l’atmosphère, notamment, induit l’augmentation des températures. D’aucuns avancent que davantage de CO2 pourrait faire pousser la végétation plus rapidement. Or ici, l’augmentation de la température et du VPD aurait pour effet de diminuer la captation du CO2, dit-on. N’y a-t-il pas une contradiction? Réponse de Kimberly Novick professeure en sciences environnementales à l’Université d’Indiana (Etats-Unis), et co-autrice de l’article: «C’est effectivement un double effet dont on doit évaluer les tenants et aboutissants plus clairement, dans les deux sens.» Par le passé néanmoins, plusieurs études, à Bâle notamment, ont impliqué l’installation, dans des arbres, de tuyaux diffusant du CO2 pour simuler une atmosphère plus riche en gaz carbonique. Elles ont montré essentiellement que si les forêts jeunes absorbaient davantage de CO2, les arbres adultes n’en captaient pas vraiment beaucoup plus.

- Une part de l’incertitude quant au rôle du VPD sur la végétation est liée à la difficulté de faire la part des choses entre ses effets et ceux de la température, du rayonnement solaire et d’autres facteurs climatiques, résume le site du WSL.

- D’après les chercheurs du WSL, il n’existe actuellement pas de consensus sur les mécanismes biologiques qui déclenchent la fermeture des stomates face à l’augmentation du VPD.

Les enjeux. Selon Charlotte Grossiord et Kimberly Novick, mieux connaître la manière dont le CO2 est (plus ou moins) absorbé par la végétation est déterminant, bien sûr, pour augmenter les savoirs sur le fonctionnement interne des arbres, mais aussi pour améliorer les connaissances sur les cycles de l’eau ainsi que sur les les modèles climatiques qui prennent en compte les différents «puits de carbone», dont la végétation.

Kimberly Novick:

«Aujourd’hui, nous manquons définitivement de données assez nombreuses et représentatives, surtout sur le comportement hydrique des plantes, pour mieux nourrir nos projections dans ce domaine de recherche lié au réchauffement des sols et aux changements climatiques.»

Au moins d’août dernier, un groupe de recherches chinois, utilisant notamment des données satellitaires de la couverture végétale du globe et des projections de variation de VPD dans six modèles climatiques terrestres, publiait également dans Science Advances la recommandation selon laquelle «les impacts du VPD sur la croissance de la végétation doivent être adéquatement pris en considération pour évaluer les réponses des écosystèmes aux futures conditions climatiques» de la planète.

L’avis de l’expert. Pour Paul Stoy, professeur associé en systèmes biologiques à l’Université du Wisconsin (Etats-Unis), qui n’a pas participé à l’étude publiée dans New Phytologist, ces travaux sont importants, mais ne doivent pas être surestimés non plus:

«Certains modèles climatiques sont déjà assez bons pour inclure ces données sur le fonctionnement hydrique des plantes. Certes, on pourrait aller encore à niveau de détails plus fin. Mais cela aura probablement un coup en terme de temps de calcul pour obtenir des résultats de ces modèles. Il y a donc toujours un compromis à trouver en fonction des différents paramètres.»

Comment y voir plus clair. Pour la scientifique américaine, malgré de premières études, il s’agit d’acquérir davantage d’informations dans des conditions contrôlées, comme sous des serres dans lesquelles il est possible de déterminer les paramètres en jeu dans des cas de simulation de climats futurs: taux de CO2, température, VPD, etc. Et de citer en exemple l’expérience SPRUCE, dans le Minnesota (Etats-Unis).

C’est aussi ce genre d’expérience qu’ambitionne d’installer Charlotte Grossiord à l’EPFL, au nouveau laboratoire PERL (pour Plants Environment Research Laboratory), où elle a été nommée professeure assistante tenure-track en écologie terrestre: chambres de croissance, drones, manipulations du climat en serre et en milieu naturel figureront dans la boîte à outils des scientifiques pour comprendre et modéliser les effets du VPD sur la végétation en Suisse romande et à une plus grande échelle spatiale, annonce le WSL:

«Nous n’allons pas pouvoir faire varier le paramètre CO2 – les expériences de ce genre sont très onéreuses. L’objectif sera avant tout de bien quantifier les effets respectifs d’une augmentation de la température ou du VPD.»

Pour Paul Stoy, «ce genre d’expérience est très intéressantes, mais aussi très difficiles à mener, tant il est, même en milieu clos, justement ardu de découpler les différents paramètres.» Pour le spécialiste, «si on prend comme champ d’étude une seule feuille et son fonctionnement hydrique, les choses se simplifient. Mais lorsqu’on s’intéresse à un ou plusieurs végétaux complets, les résultats deviennent difficile à extrapoler.»

Et Charlotte Grossiord de conclure:

«En évoquant le réchauffement, lorsque l’on parle d’augmentation des températures, le grand public peut bien s’imaginer de quoi on parle. Avec notre objet de recherches, c’est beaucoup plus compliqué. Pourtant, c’est l’un des effets les plus cruciaux sur la végétation qui est dû aux changements climatiques, dont l’importance est encore mal comprise, mais sur lequel un nombre sans cesse croissant de scientifiques se penchent.»