![]()

Breuvage délectable à souhait, le champagne charme également les scientifiques. Ils l’étudient et l’utilisent pour expliquer des mystères astronomiques, le comportement des océans et de l’atmosphère, ou même le fonctionnement des fusées Ariane.

Une fois la bouteille ouverte, le champagne versé dans sa coupe (ou sa flûte?) scintille et crépite. Ce geste simple, la plupart du temps festif et machinalement exécuté, a suscité depuis une quinzaine d’années une myriade d’études bientôt aussi nombreuses que les bulles du précieux liquide. Des recherches qui, allant au-delà de la curiosité, permettent d’expliquer (ou de tirer des parallèles avec) maints phénomènes physiques, chimiques ou naturels. Ou quand le «vin des étoiles» de Dom Pérignon fait avancer la recherche, spatiale ou astronomique, océanographique ou atmosphérique.

Panache bleu

A la mi-septembre, Gérard Liger-Belair de l’Université de Reims, l’un des chercheurs les plus en pointe dans la science du champagne, a publié dans Nature Scientific Reports les résultats de sa dernière trouvaille, aussi inédite que fugace: l’apparition d’un panache de buée bleue lors de l’ouverture d’une bouteille. «A l’origine, nous voulions mesurer précisément la vitesse du bouchon lors du débouchage, cela en fonction de la température du liquide», explique le chercheur. Lorsque celui-ci est tiède (20°C), la pression intérieure du flacon est plus importante, induisant une expulsion du bouchon à environ 60 km/h. Tandis que la vitesse n’est que de 45 km/h lorsqu’on ouvre un flacon sortant du frigo.

Ce qui – au passage – reste assez rapide pour faire très mal aux yeux de celui qui pointe la bouteille vers son visage en l’ouvrant; selon l’American Academy of Ophtalmology, un cinquième des graves blessures oculaires aux Etats-Unis en 2012 étaient dues à ce type d’incident. «Pour notre expérience, nous avons loué une caméra ultra-rapide, capable de prendre 12 000 images par seconde, poursuit Gérard Liger-Belair. Et, en observant nos photos, c’est sous le bouchon à peine extrait que nous avons pu voir apparaître un nuage de gaz bleuté. Il nous a fallu plus d’un an pour expliquer son origine… à l’aide de l’astronautique!»

Une partie du processus était connue: lorsque la bouteille est ouverte, l’expansion extrêmement rapide du gaz carbonique (CO2) contenu dans le col de la bouteille (sous une pression de l’ordre de 6 bars à 10-12 °C) induit une brusque baisse de température. De quoi refroidir les molécules d’eau présentes près du goulot, qui forment le panache brouillardeux bien connu s’échappant alors. «Or lorsque la bouteille est à 20 °C et donc la pression en son sein plus grande, cette détente gazeuse dite adiabatique est plus marquée, tout comme l’écart de température induit: il permet au dioxyde de carbone de passer en un clin d’œil à quelque –88 °C, soit au-dessous de sa propre température de congélation. Et de former, par nucléation à partir des gouttelettes de condensation déjà générées, des cristaux de glace carbonique (CO2).»

Le phénomène ne dure que trois millisecondes, puis ce panache s’évanouit, les cristaux refondant. Et pourquoi est-il bleu? «La petite taille des molécules présentes dans l’atmosphère diffuse la lumière vers le bleu du spectre lumineux, d’où la couleur bleue du ciel. Il en va de même avec le panache de neige carbonique constitué d’infimes paillettes dans le goulot de la bouteille. Dans les nuages par contre, les gouttelettes d’eau sont beaucoup plus grosses, ce qui diffuse la lumière vers le blanc, d’où leur teinte laiteuse.» Enfin, quid du lien avec l’astronautique? «En me plongeant dans la littérature scientifique, je suis tombé sur une description du fonctionnement des tuyères de la fusée Ariane, où a aussi lieu une forte détente adiabatique des carburants. Si ce n’est que là, ce sont les molécules de CO2 qui servent de noyau de condensation à de l’azote. Mais le principe est le même.»

Demi-millimètre de diamètre

Ce n’est pas la première fois que les scientifiques français utilisent une caméra très rapide. Avec un outil similaire, ils ont étudié dans ses infimes détails l’éclatement des bulles en surface d’un verre de champagne. Gérard Liger-Belair était parmi les premiers, dès 2009, à expliquer en détail la formation de ces vésicules et leur rôle crucial dans la dégustation du breuvage. «Pour peu que vous n’ayez pas mis les verres au lave-vaisselle, détaillait-il alors au Temps, les jolis trains de bulles qui strient le liquide semblent partir chacun d’un point précis sur le verre. Sa surface interne est recouverte de particules de poussière, déposées par le chiffon de séchage. Le champagne ne pénètre pas dans les minuscules anfractuosités de ces particules.» Le CO2 dissous dans le breuvage durant les processus de fermentation, par contre, peut s’accumuler dans ces infimes poches. «Et dès qu’il y a en assez, une bulle se détache. Puis une autre, et ainsi de suite.»

Toutes grimpent vers la surface, pour y exploser. Selon les observations, elles y ont un diamètre moyen d’un demi-millimètre. Si bien que pour évacuer le CO2 dissous dans une bouteille, il en faut 100 millions! «Lorsque nous avons publié ces travaux, nous avons vite été contactés par des océanographes, dit Gérard Liger-Belair. A la surface des océans, des bulles éclatent aussi en permanence»; il y en aurait au moins un milliard de milliards chaque seconde sur le globe. «Cela génère les embruns. Des aérosols qui font office de noyaux de condensation, et jouent un rôle dans la filtration de la lumière incidente sur l’eau.» La translation des études sur le champagne en océanographie a fait l’objet d’un article en commun entre les savants des deux bords.

Les spécialistes du champagne ont aussi aidé des astronomes à percer une de leurs énigmes: l’apparition mystérieuse de taches à la surface des lacs de méthane sur Titan, le plus grand satellite naturel de Saturne et le seul astre extraterrestre connu pour abriter avec certitude des étendues liquides. «Celles-ci forment comme des miroirs noirs, dit Gérard Liger-Belair. Mais parfois, comme le prouvent les images de la sonde Cassini, s’y créent des zones grises. Grâce à nos modèles, nous avons montré que ces aires… «pétillaient», à cause d’un dégazage d’azote depuis le fond des lacs.» Des recherches mises à l’honneur en avril 2017 dans Nature Astronomy.

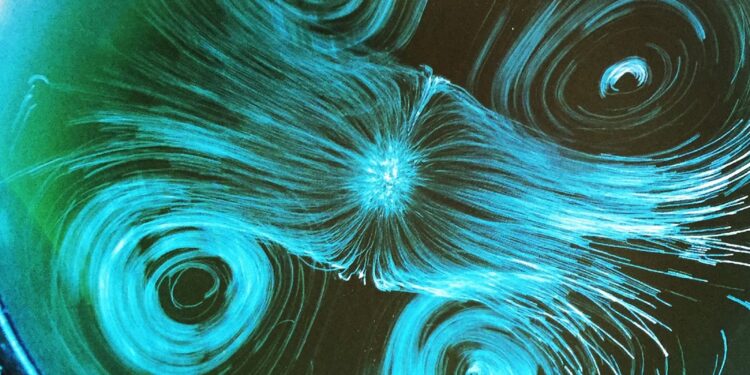

A propos d’océans encore: en 2016, les chercheurs ont fait une autre observation, en utilisant un système d’imagerie appliqué sur une flûte. Ils ont mis en évidence de puissants mouvements de convection en surface du liquide. De quoi abondamment le brasser. «Comme lorsqu’on tourne le vin rouge pour faire sortir ses tanins, là ce sont les bulles entraînées dans ces circuits qui éclatent en grand nombre, favorisant la diffusion des arômes, dit le chercheur. Or, on observe des mouvements similaires avec les courants océaniques qui, eux, par ce brassage, permettent de répartir l’énergie calorifique» glanée dans les couches superficielles.

Verre idéal

Ce qui nous amène à la fameuse question initiale du verre idéal pour boire ce mousseux. «Nous avons pléthore de demandes d’études de la part de producteurs à ce sujet, selon que le vin est jeune, vieux, chargé en sucre ou non, etc., glisse Gérard Liger-Belair. La géométrie du verre, à travers les mouvements de liquide qui s’y déroulent, a un réel impact sur le ressenti de la dégustation.» Les flûtes, grâce à leur profil allongé, permettent aux bulles ascendantes de se charger en leur propre surface d’un bouquet des quelque 600 composés aromatiques présents dans le liquide. Arômes qui sont déployés lorsque la cavité éclate, tel un brumisateur. Et cela avec une richesse insoupçonnée, comme l’a détaillé en janvier 2017 Thomas Séon (Université Pierre et Marie Curie à Paris) dans un numéro spécial du European Physics Journal. Or parce qu’elles ont eu le temps de bien (trop) grossir durant ce voyage, ces mêmes bulles peuvent générer ce que les oenologues appellent une «piqûre carbonique», qui irrite le nez. L’utilisation de coupes permet d’éviter ce phénomène, puisque les bulles arrivent plus petites en surface. Mais aussi aromatiquement moins riches. «Le verre idéal aurait la forme d’une tulipe», estime Gérard Liger-Belair.

Dernier détail, mais si souvent négligé: il n’y a aucune nécessité à verser le champagne verticalement, dans l’idée de créer davantage de bulles. Au contraire, en servant le breuvage dans un verre incliné, «les turbulences sont bien moins importantes, dit l’expert rémois. Quelque 150 000 bulles par flûte pourront être épargnées, ce qui correspond à dix minutes d’effervescence.» Et autant de plaisir en plus!