Il nous éclaire tous les jours. Mais aux yeux des scientifiques, il porte lui-même encore bien des zones d’ombres. C’est pourquoi le Soleil est la cible de la mission Solar Orbiter de l’Agence spatiale européenne (ESA), qui a été lancée dans la nuit du 9 au 10 février depuis la Floride. Avec à bord dix instruments, dont trois sont dotés de composants suisses, l’un d’eux étant même entièrement géré depuis la Haute-école spécialisée du Nord-Ouest, à Windish (Argovie).

Pourquoi c’est intéressant. Dédiée à la physique solaire et héliosphérique, cette mission à 500 millions d’euros a pour objectif de mieux connaître le fonctionnement de l’astre, et surtout les effets (parfois délétères) que ses sursauts énergétiques peuvent avoir sur la Terre. Pour la première fois, un engin pourra aussi ausculter ses pôles – car le Soleil en a! Une odyssée qui durera près de dix ans, à quelque 110 millions de kilomètres de la Terre.

Les objectifs de la mission. Ils sont nombreux :

- Etudier l’origine du vent solaire, ce flux de particules chargées émis en continu par l’astre et qui remplit l’héliosphère, sa zone d’influence dans l’espace (au milieu duquel se trouve notre système solaire); c’est ce même vent solaire qui crée les aurores boréales

- Mieux comprendre la variabilité du champ magnétique de notre étoile, qui s’exprime par des cycles d’activité d’environ 11 ans

- Percer (peut-être) un vieux mystère: pourquoi la couronne solaire fait-elle plus d’un million de degrés, alors qu’à la surface-même de l’astre, on ne mesure que 6000°C?

- Caractériser les éruptions de particules solaires très rapides, susceptibles de parvenir jusqu’à la Terre et d’endommager les satellites en orbite; des bouffées qui surviennent quand se rencontrent deux lignes du champ magnétique du Soleil, au point de libérer d’immenses quantités d’énergie.

- Etudier les pôles de l’astre.

- Evaluer plus précisément les risques pour les futurs voyageurs interplanétaires à subir ce vent de particules chargées lors des périples spatiaux à venir.

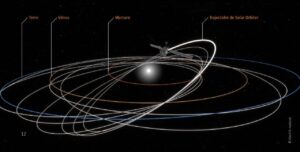

L’étude des pôles solaires. «Au cours de son périple vers le Soleil, la sonde utilisera, à plusieurs reprises l’assistance gravitationnelle de Vénus et de la Terre, sorte d’«effet catapulte» permettant de modifier sa trajectoire, explique Michael Khan, chef de la section des analyses de mission à l’European Space Operations Center à Darmstadt. Cela lui permettra, lors de la seconde partie de la mission, d’élever l’inclination du plan de son orbite» de 24° à 33° par rapport au plan de l’écliptique, celui donc dans lequel la Terre tourne autour du Soleil.

Comme le résume le Centre national d’étude spatial (CNES) français dans un communiqué :

«Un tout nouveau point de vue pour l’observation de notre étoile sera alors possible. A cette position, seront obtenues les toutes premières images des régions polaires du Soleil, importantes pour mieux appréhender l’origine du vent solaire et l’évolution des champs magnétiques internes à ces latitudes.»

Les détails de la mission. La sonde européenne doit être lancée depuis le Kennedy Space Center en Floride, à bord d’un lanceur Atlas V, en collaboration avec la Nasa. Elle sera ensuite placée en mode de croisière pendant à peine deux ans, que suivront 5 à 9 ans de mission scientifique, «avec à chaque passage au plus près du Soleil la possibilité de l’observer sous un angle différent», se réjouit Michael Kahn.

Les caractéristiques de l’engin:

- Coût d’un milliard et demi d’euros.

- Masse totale d’environ 2 tonnes.

- 209 kg de charge utile (le reste du poids résidant surtout dans le bouclier thermique).

- 4 instruments mesurant les caractéristiques du vent solaire.

- 6 instruments chargés d’analyser la lumière émise par le Soleil.

- La spécificité de la mission réside ainsi dans l’association de ces deux types de mesures pour comprendre comment le Soleil contrôle le milieu magnétique interplanétaire, souligne le CNES.

Les défis. Lorsqu’elle sera au plus proche du Soleil, Solar Orbiter naviguera à seulement 42 millions de kilomètres de l’astre, soit un quart environ de la distance Terre-Lune. Mais c’est bien assez près pour lui faire subir de sacré coup de chaud. Michael Kahn:

«Les zones de la sonde qui feront face au Soleil devront survivre à des températures de plus de 500°C, tandis que celles à l’ombre seront à -180°C. Il a fallu non seulement développer un efficace bouclier thermique (en couches de titane) pour protéger l’ensemble des instruments et de l’électronique de la chaleur, mais aussi mettre au point un système pour faire s’échapper cette chaleur du bouclier»

Tout cela sans même parler des puissantes doses de rayons UV qui tomberont sur l’engin, et contre les matériaux doivent résister.

Les instruments. Il y en a dix au total donc. L’un, nommé STIX, a entièrement été conçu et est géré depuis la Suisse, plus précisément la Haute-école spécialisée du Nord-Ouest, à Windish, sous la direction de Samuel Krucker, un ancien de la Nasa. André Csilaghy, directeur de l’institut qui l’a construit:

«Il s’agit d’un télescope à rayons X, qui permettront de voir ce que l’on ne peut pas voir dans le spectre de la lumière visible, en l’occurrence des informations sur les processus en jeu et l’origine des éruptions solaires, lorsque d’immenses quantités de matière et de particules chargées sont projetées de manière explosive dans l’espace. La chance, avec Solar Orbiter, est de faire ces observations en étant très proche du Soleil.»

Pour ce faire, les ingénieurs ont dû développer un instrument très complexe. André Csilaghy :

«Les rayons X ne peuvent pas être focalisés avec des lentilles, car ils les traversent sans effet. Nous avons donc imaginé un système de grilles, que traversent les rayons observés en créant des signaux. La reconstitution de l’ensemble de ces signaux, au sol, et grâce à des modèles mathématiques, nous permettent de remonter aux sources d’émissions des rayons et de les localiser.»

De quoi, livrer de très précieuses informations pour mieux estimer les flux de particules de vent solaire, et ainsi améliorer ce que les spécialistes appellent la météo de l’espace.

Deux autres instruments optiques à participations suisses sont à bord, dans lesquels a été impliqué le Physikalisch-Meteorologisches Observatorium/World Radiation Center de Davos:

- EUI (Extreme Ultraviolet Image) produira des images de la chromosphère solaire, de la zone de transition et de la couronne. Il permettra aux scientifiques d’enquêter sur les processus de réchauffement mystérieux qui ont lieu dans cette région et de mettre en relation les mesures in situ du vent solaire avec leurs zones d’origine sur le Soleil.

- SPICE (Spectral Imaging of the Coronal Environment) révèlera les propriétés de la zone de transition solaire et de la couronne en mesurant les longueurs d’onde ultraviolettes extrêmes émanant du plasma.

La touche suisse. Les instruments STIX et SPICE ont par ailleurs largement bénéficié du savoir-faire de fabrication d’une jeune société basée sur le campus de l’EPF de Lausanne, Almatech.

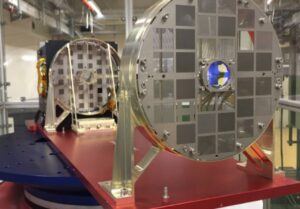

L’imageur de rayon X STIX est constitué de 30 éléments appelés collimateurs (composés chacun d’un détecteur et donc d’une paire de grilles censées permettre de déterminer la direction d’origine des rayons X). Hervé Cottard, directeur d’Almatech :

«Pour STIX, nous avons produit le module électronique complet comprenant les 30 collimateurs, un mécanisme d’atténuation des flux accrus de rayons X en cas d’éruption solaire, et surtout les fenêtres en un matériau spécial, du Béryllium, qui permettent d’observer le Soleil durant de long temps de pose tout assurant un effet protecteur contre la chaleur.»

Et le polytechnicien d’origine française de préciser que sa plus grande hantise serait un choc avec une micrométéorite, susceptible de fendre cette fenêtre en Béryllium (la zone circulaire blanche sur l’image du télescope ci-dessus) :

«La chaleur pourrait rentrer, grignotant petit à petit l’intérieur du satellite. Une défaillance à ce niveau, et c’est toute la mission qui serait perdue!»

L’usinage de ces pièces à par ailleurs donné beaucoup de fil à retordre aux ingénieurs, car ce matériaux, manipulé et taillé, se comporte comme l’amiante, avec les risques que cela suppose pour le système respiratoire.

Pour SPICE, Almatech a réalisé le mécanisme de positionnement situé au cœur de l’instrument, qui permet de positionner avec une précision extrême les différentes fentes d’entrée nécessaires à la dispersion de la lumière solaire.

L‘avis de l’observateur suisse. Renato Krpoun, directeur du Swiss Space Office au Secretariat d’Etat pour l’Education, la Formation et la Recherche (SEFRI) :

«Après le succès du satellite traqueur d’exoplanètes CHEOPS, lancé en décembre 2019, la Suisse fournit à nouveau des contributions à des instruments de pointe sur une mission à la visibilité globale, Solar Orbiter. Elle montre ainsi que la recherche spatiale suisse joue désormais dans la cour des nations qui comptent.»

Et le responsable d’expliquer que les contributions industrielles suisses découlent du programme de l’ESA dans le cadre duquel a été pensée cette mission, et impliquent un retour industriel national en fonction des investissements de départ du pays. Hervé Cottard commente ce système :

« C’est très positif pour des jeunes entreprises comme la nôtre, car la concurrence a lieu en Suisse, et non pas avec tous les pays d’Europe. Cela nous permet de nous profiler. Aujourd’hui, avec nos participations à CHEOPS et Solar Orbiter, nous avons franchi des paliers qui font que nos services sont demandés. Il est par contre un peu dommage que toutes ces activités spatiales industrielles soient encore très peu connues en Suisse, car si elles l’étaient davantage, cela permettrait peut-être de faire rester les talents (scientifiques, ingénieurs) qui sont formés ici.»

Les précédentes missions solaires. Solar Orbiter n’est pas la première mission à aller étudier le Soleil. Il y a eu, surtout :

- Ulysses (1990-2009 – Nasa/ESA)

- Solar and Heliospheric Observatory SOHO (1995 à aujourd’hui – Nasa/ESA)

- Solar Dynamics Observatory SDO (2010 à aujourd’hui – Nasa

- Parker Solar Probe (2018 à aujourd’hui – Nasa).

Solar Orbiter sera d’ailleurs très complémentaire de Parker Solar Probe, lancée en 2018: la première doit recueillir des informations complémentaires à celles de la seconde (qui est «aveugle» car n’ayant aucun télescope à bord), afin de disposer d’un ensemble de données scientifiques bien plus riches et complet. En effet, grâce aux champs de vue de ses télescopes, Solar Orbiter permettra de fournir le contexte de l’environnement spatial dans lequel la sonde américaine collecte ses données.