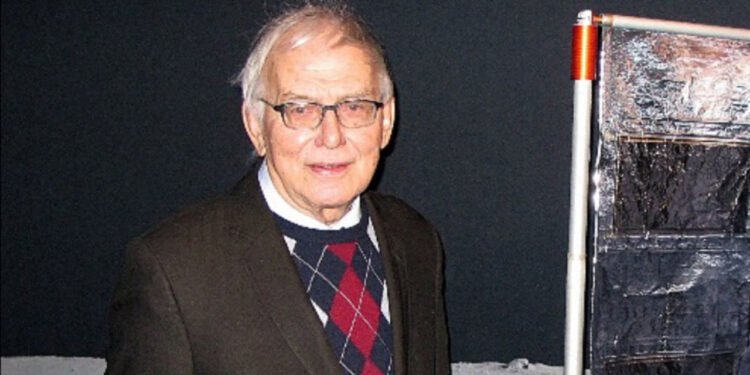

Johannes Geiss, l’homme qui a imaginé la première expérience jamais déployée sur la Lune – la feuille de métal destinée à capter le vent solaire – est décédé jeudi dernier à l’âge de 93 ans; la nouvelle a été rendue publique ce lundi.

Qui était ce scientifique. Alors à l’Institut de physique de l’Université de Berne, ce physicien d’origine allemande a inventé un instrument pour capter les particules chargées constamment envoyées par le Soleil dans le système solaire. A bord de la mission Apollo 11, c’est l’astronaute américain Buzz Aldrin qui avait déployé ce «drapeau suisse» à peine avait-il posé le pied sur la surface lunaire, dans la foulée de son compagnon d’épopée Neil Armstrong. Cette expérience a permis de bouleverser les connaissances sur le système solaire.

L’expérience. La toile avait été installée dès que possible, avant même que soit planté dans le régolithe le drapeau américain, pour maximiser le temps de collecte (77 minutes en l’occurence) des particules de vent solaire, dont l’existence n’avait été que postulée jusque-là, car on ne peut le mesurer depuis la surface de la Terre. C’est ce même vent solaire qui génère les fameuses aurores boréales.

Proposée par l’équipe de l’Université de Berne, dirigée par Johannes Geiss et Peter Eberhardt, en collaboration avec des chercheurs de l’ETH de Zurich, cette expérience consistait en une simple feuille d’aluminium et de platine, de 140 cm par 30, accrochée à un mat télescopique. A l’issue de la durée de l’exposition, la feuille est détachée du mât puis placée dans un sac en Téflon pour être ramenée sur Terre à des fins d’analyse. Celles-ci ont livré les compositions très précises du vent solaire en isotopes (atomes légèrement modifiés) de l’hélium, du néon et de l’argon.

Commémoration. Pour de nombreux fans de l’histoire de la conquête, cette expérience si légère, efficace et simple à mettre en place, mais si fondamentale, occupe une place à part. En juillet 2019, à l’occasion des 50 ans des premiers pas sur la Lune, pour fêter cet événement historique et marquer les premières réussites de la Suisse et de l’Université de Berne dans le domaine spatial, Swissmint a émis une monnaie spéciale.

Les dessous de l’histoire. L’histoire de ce drapeau suisse, Lukas Viglietti, pilote de ligne chez Swiss et passionné de l’ère Apollo, et Myriam Détruy, journaliste scientifique, la raconte dans leur livre «De la Suisse à la Lune»*. Cet ouvrage narre les histoires, parfois connues (le vent solaire justement, le velcro, la montre Omega) et souvent moins, des objets et personnes «suisses» ayant pris part au célèbre programme spatial américain. L’été dernier, Heidi.news en publiait les bonnes feuilles en exclusivité. Revoici le passage concernant l’ingéniosité de Johannes Geiss.

*«De la Suisse à la Lune». De Lukas Viglietti et Myriam Détruy. Presses polytechniques universitaires romandes (2019).

Le premier drapeau déployé sur la Lune en 1969 était suisse

De quoi on parle. «Cette expérience suisse, c’était un piquet télescopique sur lequel était accrochée une feuille d’aluminium de 1,4 m de long et 30 cm de large. Les particules provenant du Soleil s’y sont déposées, fournissant de précieuses informations sur la composition du vent solaire, un flux qui émane constamment de l’astre et se propage jusqu’aux confins du Système solaire à raison d’une vitesse de plusieurs millions de km/h. Il n’arrive que partiellement sur Terre, car le champ magnétique de notre planète constitue une sorte de bouclier qui limite les assauts de ces particules.»

L’idée derrière ces recherches. «Elle a été émise par Peter Signer, professeur à l’École polytechnique fédérale de Zurich (ETHZ), et Johannes Geiss, un physicien d’origine allemande de l’Université de Berne. Il souhaitait en savoir davantage sur la composition du vent solaire, dont l’influence sur notre environnement se traduit, entre autres, par l’apparition des aurores boréales. Afin de l’analyser, il fallait aller au-delà de la magnétosphère terrestre. Bien que la Lune soit également pourvue d’un champ magnétique, il est bien moins important que celui de la Terre et laisse arriver le vent solaire jusqu’à sa surface. L’occasion d’y aller était trop belle pour la laisser passer.»

<iframe width= »560″ height= »315″ src= »https://www.youtube.com/embed/X4otoqTxC7k » frameborder= »0″ allow= »accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture » allowfullscreen></iframe>

La genèse du projet. «Quand il entend parler du programme Apollo, Johannes Geiss imagine une expérience qui, selon les exigences de la Nasa :

- n’a pas besoin d’électricité pour fonctionner,

- ne présente aucun danger pour les astronautes,

- est dotée d’un financement autonome.

Avec ses 30 cm de long et un poids inférieur à 500 g, le collecteur de vent solaire prend peu de place. Il peut être déployé en cinq secondes, ce qui est idéal dans le programme strictement chronométré des astronautes. Par ailleurs, l’Institut de physique de l’Université de Berne bénéficie de la part de la fabrique de feuilles d’aluminium de Kreuzlingen d’un don d’un kilomètre de feuilles d’aluminium pour la construction du dispositif.

En 1965, la candidature est déposée. Plus de mille autres dossiers arrivent dans les bureaux de la Nasa. La sélection est très secrète, mais Johannes Geiss bénéficie de contacts à Chicago qui défendent son projet. Le 4 octobre 1968, la bonne nouvelle arrive de Houston : pour le premier alunissage, le collecteur de vent solaire est retenu, avec deux autres expériences, un réflecteur laser et un sismomètre.»

L’importance du drapeau. «Un mois plus tard, Richard Nixon est élu président des États-Unis. Lors de son discours d’investiture, il évoque le programme Apollo et son retentissement international. La question d’un drapeau s’invite alors dans les préparatifs. Faut-il prendre celui de l’ONU, ou celui des États-Unis? C’est la bannière étoilée qui est retenue en juin 1969. L’initiative fait tout de suite réagir Johannes Geiss: afin que son expérience soit couronnée de succès, il faut que la feuille d’aluminium soit exposée le plus longtemps possible aux rayons solaires. Or le temps d’exploration total prévu pour les astronautes d’Apollo 11 est de deux heures. Le chercheur demande alors à la Nasa de commencer le programme par l’implantation du collecteur de vent solaire.

Il obtient gain de cause, et le drapeau américain arrive en second. Il présente également l’expérience à Neil Armstrong et Buzz Aldrin et montre comment il faudra la monter une fois sur la Lune. Le premier suggère même quelques changements judicieux. Pour rapporter la précieuse feuille d’aluminium sur Terre, la Nasa investit même 10 000 dollars dans un sac en Teflon.»

Ce qui s’est passé. Le 21 juillet 1969, Buzz Aldrin plante le collecteur de vent solaire dans la mer de la Tranquillité.

- Le dispositif reste exposé 77 minutes face au Soleil.

- Puis la feuille d’aluminium est détachée du piquet, enroulée et placée dans le sac en Teflon, et retourne sur Terre.

- L’expérience est renouvelée lors des missions suivantes, et le temps de collecte s’allonge autant que celui des explorations lunaires.

La feuille d’aluminium reste exposée

- 18 heures et 42 minutes lors d’Apollo 12 en novembre 1969,

- 21 heures lors d’Apollo 14 en février 1971,

- 41 heures et 08 minutes lors d’Apollo 15 en juillet 1971,

- 45 heures et 5 minutes lors d’Apollo 16 en avril 1972.

Le collecteur se trouve également à bord de la mission avortée d’Apollo 13. Si la question d’un petit drapeau suisse inclus dans l’expérience est évoquée, elle n’a pas de suite. En revanche, au bas de chacun des mâts, qui sont restés sur la Lune, est gravée l’origine du collecteur: «Institut de physique de l’Université de Berne, Suisse». «Dans cinq ans ou dans 500 ans, comme la corrosion est plutôt lente sur la Lune, on pourra toujours le lire», plaisantait sérieusement Johannes Geiss.»

Dans le secret des astronautes. «À chaque mission correspond une petite histoire liée au dispositif.

- Neil Armstrong aurait ainsi aimé faire un lancer de javelot avec le mât, mais la cadence trop serrée de la première exploration l’en a empêché.

- Lorsque Pete Conrad, commandant d’Apollo 12, assiste à la démonstration faite par le chercheur suisse, il demande comment on démonte le piquet télescopique. « Vous n’avez pas besoin de le démonter », lui répond Johannes Geiss. « Ne me dites pas que vous en fabriquez un nouveau à chaque fois », dit l’astronaute, qui ne manquait jamais une occasion pour faire de l’humour. Et de prendre son couteau suisse pour démonter le mât. Il n’a pas eu à le faire une fois sur la Lune, où l’objet est resté.»

Du golf sur la Lune. Ce fameux mât eut, lors d’Apollo 14, le destin que voulait lui donner Neil Armstrong. Pour ce troisième atterrissage sur la Lune, le module cible une zone montagneuse appelée Fra Mauro. Le sol est plus accidenté que celui de la mer de la Tranquillité et l’océan des Tempêtes, les deux sites précédemment explorés. Le commandant Alan Shepard doit, comme il est prévu pour chaque mission, rapporter des échantillons de roche, ce qu’il accomplit à l’aide d’un collecteur équipé d’un manche.

Il ne reste que peu de temps, selon le programme, avant que son collège Edgar Mitchell et lui ne remontent dans le module. Les deux hommes vont tout de même profiter d’un moment de répit pour se lancer dans une petite compétition sportive.

- Alan Shepard sort de la poche de sa combinaison une première balle de golf, la pose au sol, tape dedans et croit la voir s’envoler au loin.

- Ce n’est en fait qu’à la troisième tentative qu’il arrive à la propulser à l’aide du manche du collecteur d’échantillons, qu’il a équipé d’un fer Wilson.

- Il sort ensuite une seconde balle, qu’il propulse encore plus loin que la première. Peu après, Edgar Mitchell détache la feuille d’aluminium du collecteur de vent solaire et l’enroule pour la rapporter sur Terre. Il se saisit alors du mât et le lance comme un javelot en direction d’un cratère.

- Le vainqueur de la compétition est donné par un arbitrage photo: depuis le module, une image montre que le javelot a fini sa course à peine plus loin que la première balle de golf. Encore une victoire suisse!»

Sans précaution. «Lors de la mission Apollo 15, les astronautes ont pour la première fois la possibilité d’utiliser un rover conçu spécialement pour explorer les environs de la mer des Pluies. Prudent, Johannes Geiss conseille aux astronautes de ne pas rouler trop près du collecteur de vent solaire. Peine perdue, sur les images, il voit des traces de pneus au pied même du dispositif. Le bas de la feuille d’aluminium est bien plus couvert de poussière que le haut, mais l’expérience reste exploitable – il faut de toute façon éliminer la poussière lunaire avant de pouvoir analyser les particules solaires.»

Tests à refaire. «Pour la mission Apollo 16, qui explorera les hautes plaines de la région Descartes, il souhaite améliorer le dispositif et ajouter deux bandes de platine à la feuille d’aluminium afin de faire des mesures plus précises d’un gaz qui entre dans la composition du vent solaire, l’argon. Cette modification suppose de refaire tous les tests afin de sécuriser l’expérience. Il faut notamment voir si la résistance à la chaleur est suffisante – sur la Lune, la température en plein soleil peut atteindre 150°C. L’équipe suisse arrive à terminer en temps et en heure.»

Et un échec. «Pour Apollo 17, le scientifique souhaite inclure un chronographe afin de donner des temps d’exposition différents aux sections du collecteur. Il demande pour cela à Omega de s’associer à eux afin de concevoir un système de mesure du temps. Bien que l’ensemble soit testé et approuvé par l’Institut de physique de l’Université de Berne, la Nasa refuse cette fois que l’expérience monte à bord du module, qui sera le dernier à alunir.»

Bilan scientifique au-delà des espérances. «Au total, cinq feuilles d’aluminium incrustées de particules solaires sont revenues sur Terre. Après avoir passé la période de quarantaine obligatoire, elles sont envoyées à Berne, où les physiciens commencent à les analyser. Il faut pour cela enlever autant que possible la poussière lunaire qui reste obstinément agrippée à la surface.

Ils mesurent ensuite les quantités de gaz rares, hélium, néon et argon, contenus dans le vent solaire. Les résultats viennent corroborer les théories liées à ce phénomène complexe et offrent une meilleure compréhension de la dynamique qui anime le Soleil. Le dispositif imaginé par le professeur Geiss est si efficace que les agences spatiales américaine et européenne le reprennent pour concevoir un satellite, ISEE-3 (pour International Sun-Earth Explorer, en français « Explorateur international Soleil-Terre »). Placé à 1,5 million de kilomètres de la Terre, il observe le Soleil et ses émissions de particules entre 1978 et 1997.»